*第11回研究会報告 【シリーズ 舞踏の系譜(2)拡散する「BUTOH」〜国際的広がり、そして新たな世代へ〜】

・日時:平成27年6月16日(火)17:00~19:00

・場所:愛知県立芸術大学博士棟 演習室

・テーマ:<シリーズ 舞踏の系譜(2)>

拡散する「BUTOH」~国際的広がり、そして新たな世代へ~

・ゲスト:浅井信好氏(舞踏家、ダンスカンパニーCie PIERRE MIROIR 主宰)

司会:高山

書記:牛島、高山

【文献資料】

・原田広美「舞踏大全 暗黒と光の王国」pp.241-257 現代書館 2004

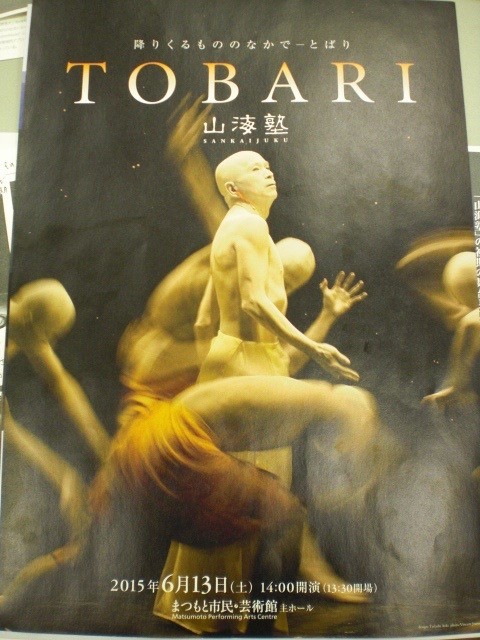

・「とばり」公演プログラム(2015年6月13日松本市民芸術館公演)

【研究会の進行】

(1)浅井氏の経歴について

(2)舞踏カンパニー山海塾 映像鑑賞「金柑少年」、「卵熱」、「とばり」

(3)山海塾での学びと経験について

(4)山海塾の特徴について

(5)浅井氏の振付作品 映像鑑賞

(6)創作テーマについて

(7)これからについて

(1)浅井氏の経歴について

1983 - 愛知県名古屋市に生まれる。

1997 - ストリートダンサーとして活動。

2003 - CF、映画、ミュージックビデオを中心に振付家として活動。

2004 - ニューヨークを拠点にコンテンポラリーダンサーとして活動。

2006 - 世界的に著名な舞踏団 山海塾に所属。(2011 年まで所属)

2006 - シリーズ「Fata Morgana」の制作を開始し、国内外で公演や展覧会へ出展を開始。

2010 - 公益財団法人ポーラ美術振興財団在外研修員として、ベルリンを拠点に舞踏家、現代美術家として活動。

2012 - 文化庁在外研修員として、テル・アビブを拠点にバットシェバ舞踊団に所属。

2013 - パリを拠点にダンスカンパニー PIERRE MIROIR を創設。

2014 - シリーズ「空気の風景」の制作を開始。

(2)舞踏カンパニー山海塾 映像鑑賞

■「金柑少年」(初演:1978年/ 再演:2005年)

https://www.youtube.com/watch?v=qzyF6kBCpck

■「卵を立てることからー卵熱」(初演:1986年)

https://www.youtube.com/watch?v=9g4qBpOHtpA

■「降り来るもののなかでーとばり」(初演:2008年)

https://www.youtube.com/watch?v=NdwL27NzIVg&feature=youtu.be

・「金柑少年」は天児牛大氏の幼少期の記憶をもとに制作。

山海塾の作品のなかで唯一、天児氏がいなくてもできる作品。

(天児氏がソロを踊らなくなったことで1990年を最後に一旦封印されるが、若手ダンサーにソロを任せる体制が出来たことで、2005年から再演。)

・作品創作の視点は、マクロとミクロを交互に繰り返している。(例えば、「とばり」では宇宙的な意識を持ち、続く作品の「から・み」では体内に入り込み細胞へ接する。)

(3)山海塾での学びと経験

■山海塾に入団した経緯

・既にダンサーとして活動していたが、活動に行き詰まりを感じていた。ちょうどその時、山海塾の公演「闇に沈む静寂ーしじま」を観て感動し、入団を希望した。しかし、山海塾は他のダンスの経験がある人は入れない。何も知らない人に山海塾のメソッドだけを教え込むことが基本。浅井さんはヒップホップを経験していたため受け入れてもらえなかったが、2年間手紙を書き続け、ちょうど欠員が出たので入れたとのこと。

■山海塾のモットー

・山海塾は不器用な人をとる。忍耐が一番必要。よって舞踏手は研究者肌の人が多い。

・1回入ったら10年は続ける。それだけ時間をかけて育てている。

・ダンサーは、ダンス以外にも全ての仕事を自分たちでやりくりする。料理、舞台美術、照明や音響、衣装等の制作から当日の舞台のセッティング、バラシまで。「自分たちの踊る場所は自分たちで作る」という意識を持って行っている。

・昔は街頭で金粉ショーなどをして公演のための資金を調達していたが、今は文化庁の助成を得て活動している。

(4)山海塾の特徴

■重力との対話

・産まれて、ハイハイをして、立ち上がって、年老いて腰が曲がり、やがて倒れて死ぬ。人の一生における重力と身体の関係を意識している。

・重力との対話を丁寧にやると自然と動きはゆっくりになる 意識がフォルムより先行する。 <天児氏のインタビューより> 山海塾の動きは見せるものというより、踊り手の内なる対話)

■世界を旅し、普遍性の探求

・山海塾が欧州に進出した1980年代は、ピナ・バウシュらのタンツ・テアター等、意欲的な新しい活動が盛んになった頃である。また、ローザス等、現代のダンス界を牽引するコンテンポラリーダンスカンパニーが生まれた時期でもある。これより少し早くても遅くても、これほど山海塾の舞踏が受け入れられることは無かったのでは無いかと言われている。

・ヨーロッパに拠点を移して以来、世界中約160カ国で公演を重ねている。

■真似る~まねび~

・まず真似る。それが学びになる。

・入団すると、まずは正座して先輩の動きを観察することを命じられる。そしてまず動きの「型」を覚える。「何故?」はその後。

・振付は、全て天児氏の考えを徹底的に1cm単位で具現化するという形をとっている。

(ある意味クラシックの作曲家と演奏家の関係と同じとの感想)

※浅井さんが参加者に見せて下さった練習ノートには、動きが文章で細かくメモされていました。

■舞踏手は何も知ることはない

・踊り手は振付の意味を知る必要はない。聞いても天児氏は答えてくれない。

・しかし、天児氏の振付に意味の無い動きはひとつもないので、メンバー間では何度もディスカッションを重ねる。

・舞台のタイトルも、公演の幕が開くまで知らない。

・言語化する前に、「型」を記憶することが重要。

■白塗り

・白塗りは自分を消失するため。個性はいらない。

・山海塾のダンスは、ダンサーの自我を前に出すものではない。

・天児の世界観の実現がメンバーの誇りである。

<質疑応答①>

Q. 練習期間は?

A. 約3ヶ月。一般的なカンパニーでは通常1ヶ月程度。山海塾は長い。理由は、徹底的にディティールにこだわるため。ちなみに、短くしないといけないのは大抵予算が足りないから。山海塾は充分な助成金を得ているので、長く行うことが可能。

Q. 能との関連は?

A. 動きを獲得していくためのメソッドは能と似ている。意識的にそうしていると思う。

Q. メンバーはどのような人々か?

A. ほとんどが京大、東大出身。研究が好きであるということは、必要な個性である。

Q. 年をとっても舞踏手が務まるのか?

A. むしろ年を重ねた身体にしか出せない美しさがある。振付も、年配の舞踏手へのものと、若手の舞踏手へのものと別にある。天児氏は、「10年後も踊れるか考えてつくる」と言っている。

Q. 山海塾は天児氏が引退されても続けていけるのか?

A. 山海塾のメソッドは継承しない。天児氏が引退したら、山海塾も終了すると決まっている。天児氏は、自分が抜けることで作品強度が保てないなら解散だと考えている。

Q. 作品強度を保つ工夫とは?

A. 即興を絶対にしない。

Q. 天児氏は練習にどの程度参加されているのか?

A. 常に参加している。天児氏の踊らない作品に「金柑少年」「あわせ鏡の狭間でーうつし」があるが、これらの練習にも必ず立ち合っている。

Q. 動きはどれくらい詳細に決めるのか?

A. 一歩に何秒かけるかまで決めている。動きは1センチ単位でメンバーと共有している。(参加者より、「楽譜に書けそう」「ある面では、クラシック音楽の作曲や演奏のあり方と同じ」との感想)

Q. 天児氏より踊り手の方が作品を良く判っているということもあるのでは?

A. 演出家は舞台をマクロに見る。舞踏手はそれをミクロに見る。ミクロのものは演者のもの。

Q. メンバーらは常に行動を共にしているのか?

A. むしろ、誰の連絡先も知らない。プライベートは完全にそれぞれで過ごしている。ディスカッション等も、仕事なので、時間を決めて行っている。(参加者より、「土方巽のやり方とは対極だ、彼の弟子は終電後でも呼び出されたと言うことだ」との感想)

(5)浅井氏の振付作品 映像鑑賞

■2008年から2013年までの作品のオムニバス映像鑑賞

https://www.youtube.com/watch?v=J7eUGS33GIA

(6)創作テーマについて

■創作テーマ

”静寂への探求”、”緻密、繊細、美しく”、”根源的場所性におけるあわいの探求”

・陰翳礼讃や、物事の「あわい」をテーマに創作している。

《浅井さんの講義資料より》

クロード・モネの「日傘の女」。これが私の創作活動に大きな影響を与え続けている。 人物も風景の一部であるように、一つの空間に共存する、このごく自然な光景を作品で表 現することは簡単なことではない。例えば、絵画や写真において作家と被写体のどちらか が過度な意識を持つことで方向性が生まれ、コミュニケーションがそこに発生する。

舞台芸術においても、見る側と見られる側のそれぞれの思考によって作品と鑑賞者は対峙している。 芸術において、常に存在し続ける見る側と見られる側の間に存在する境界線をどのように 排除し、鑑賞空間から体感空間へと変貌させるかが創作目的である。このように作品とは

常に鑑賞者の前に存在し、鑑賞者は対峙をすることで何かを感じ取ろうとしてきた。この対峙することや、構造からはみ出すという人間の主観的な行為を排除することで現代の社会問題への問題提起を図ろうとしている。 人間のエゴイズムによって、人間が構造からはみ出しすぎれば、崩壊を招く恐れがある。

私の全ての作品は風景と人間の絶妙なバランスを作り出すことで、双方のあるべき姿と位置関係をさぐっていく作業を作品にしている。

■ソロとカンパニー

・ソロの作品では、動きに即興の部分を少し残している。対して、カンパニーへの作品はパブリックなものでなくてはならないと考えているため、山海塾の方法のようにかなり緻密に作る。

・ソロの作品作りは、やはり作家なので意識が内側にこもりがちになる。其処だけにならないよう、常にコラボレーションをも自分に課している。

・どちらの場合も、事物と事物の間に現れるものがテーマになる。あわいにある、もやっとした場所が、何かに分節していくのだという意識がある。そこを大切にしている。

■コラボレーション

・音楽に触発されて動きのイメージを作っていくことが多い。そのため、作曲家とはかなり長い時間(約1年半)をかけて、コンセプトを共有する努力をしている。楽曲が出来てから変更することはほとんど出来ないと分かっているので、しっかりやる。

・ただし、完全に納得する答えになることはやはり難しい。同じ作曲家と10年仕事をしてきたが、それでも分かり合えなかった。今はいろんな作家と仕事をするようにしている。

(8)これからについて

アルヴォ・ペルト、ビル・ヴィオラ、渋谷慶一郎、エイフェックス・ツインと仕事をしていく予定とのこと。

<質疑応答②>

Q. 浅井さんの手の美しさはどこから?

A. 身体が硬いので、何であれば世界一になれるのかと考えて見つけたのが自分の手。「どうすれば美しい手になるのか?」を常に考え、向き合っている。鳥などを模倣する、というよりは、例えば老人、職人の手の美しさは何処から?と考えている。

Q. 非常に空間性を考慮されているように感じるが?

A. 空間性を意識するようになったのは、山海塾に参加してから。それまでは如何に自分が目立つかということしか考えていなかった。今は場に対して踊るのだと思っている。

Q. 映像が非常に美しい。コンセプトに沿っている。

A. いつも自分自身で撮影している。

Q. 発表する場所が変わると、演出も変わるというようなことはあるか?

A. 例えば照明の演出をフランスとアメリカで少し変えたりはする。アメリカはフェードアウトを嫌うため、カットアウトにする。フランスではフェードアウトしていって、完全に暗くなる直前に一度ふわりと明かりを戻した後、暗転する、など。

Q. 違う場所でクリエイションするとき、自分の”美しい”という基準が変わることはあるか?

A. 変わることもあるが、核の部分は変えないように気をつけている。

(文責:高山、牛島)

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater