第17回 現代音楽舞台研究会 (作成中)

【劇作家ローラント・シンメルプフェニヒ~『つく、きえる 』長久手公演にあたっての解説及び意見交換会】

・タイトル:「劇作家ローラント・シンメルプフェニヒ~『つく、きえる 』長久手公演にあたっての解説及び意見交換会」

・日時:平成28年4月20日(水)18:00~

・場所:愛知県立芸術大学博士棟演習室

・解説:大塚 直(愛知県立芸術大学准教授 西洋演劇論)

司会:高山

愛知県立芸術大学で西洋演劇論の教鞭を執られている大塚 直先生からのご提案により、2016年6月に大塚先生のオーガナイズで行われるローラント・シンメルプフェニヒ『つく、きえる』長久手公演(長久手市文化の家森のホール)について、解説と意見交換会を行う。

シンメルプフェニヒは、1967年、西ドイツ・ゲッティンゲンの生まれ。ロマン主義の感覚や映像メディアの手法を持ち込んだ斬新な演劇テクストをほぼ毎年のように提供、ドイツでは現在最も上演回数の多い現代劇作家の一人。日本には2008年の新国立劇場『昔の女』上演に際し初来日。2011年の東日本大震災の後、新国立劇場の委嘱を受け、フクシマ問題をテーマとした『つく、きえる』を執筆。

作品は2013年6月に初演され、大きな話題となった。

当日は長久手公演の演出家(劇団双身機関 寂光根隅的父氏)、

作曲家(愛知県立芸術大学作曲専攻准教授 山本 裕之先生)もご参加されました。

意見交換会を開催するにあたり、大塚先生からいただいたメッセージ---------------

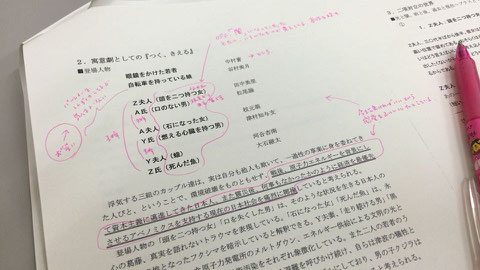

現代ドイツ戯曲、特にシンメルプフェニヒは、セリフとト書きに独特の構造を持っていますので、最初に彼のテクスト構造の説明と、それがどのようにパフォーマンス化されてきたか、映像を交えながら簡単に紹介していく予定です。

次に、2011年3月11日の東日本大震災、いわゆるフクシマ問題を扱った戯曲『つく、きえる』について、その成立事情、テクスト構造、作中に見られる寓意について解説し、新国立劇場での世界初演の様子や、長久手上演に向 けてのアイデアを披露します。

長久手公演は2016年6月30日(木)に長久手文化の家・森のホールでのリーディング上演を予定していますが、今まさにその準備に向けて動き始めているところです。

この研究会でもその報告と、協力を要請できればと考えています。

◼︎プロフィール

大塚 直(解説/愛知県立芸術大学准教授 西洋演劇論)

1971年広島県生まれ。慶応義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得後、ドイツ・コンスタンツ大学に留学。

東京外国語大学大学院地域文化研究科にて、劇作家ボートー・シュトラウスに関する研究で博士号取得。学術博士。

学習院大学、獨協大学、国立音楽大学、東京理科大学などで非常勤講師を経て、現在、愛知県立芸術大学教養教育等・音楽学部准教授。

早稲田大学演劇博物館グローバルCOE研究員。近現代ドイツ演劇研究。

著書に、『メディア論―現代ドイツにおける知のパラダイム・シフト』(共著)、訳書に、ローラント・シンメルプフェニヒ『前と後』、

論文に、『若きボート―・シュトラウスと来たるべき演劇のプログラム』(ドイツ 語学文学振興会奨励賞)、

『ローラント・シンメルプフェニヒの作劇法』『寺山修司のドイツ体験――国際実験演劇祭「エクスペリメンタ3」をめぐって』などがある。

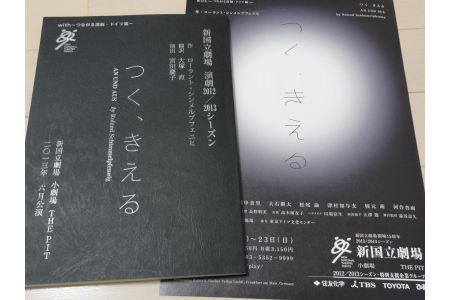

新国立劇場では2008/2009シーズンのシリーズ・同時代[海外編]Vol.1『昔の女』(作:ローラント・シンメルプフェニヒ、演出:倉持 裕)、

2012/2013シーズンのシリーズ・つながる演劇withドイツ編『つく、きえる(作:ローラント・シンメルプフェニヒ、演出:宮田 慶子)』の翻訳を手掛けている。

◼︎参考

・『つく、きえる』初演の際の特設サイト

http://nnttplay.info/with3/tsukukieru/index.html

・シンメルプフェニヒ氏によるメッセージ

http://nnttplay.info/with3/tsukukieru/message.html#intervie

◼︎添付

・シンメルプフェニヒ氏 ポートレート(Photo by Jens Berger)

・『つく、きえる』初演の際のチラシとプログラム

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater