第1回 研究会報告 【杉本博司 杉本文楽 『曾根崎心中』】

日時:2014年4月25日(金)15:00-18:00

場所:愛知県立芸術大学図書館内 視覚室

テーマ:杉本博司『杉本文楽 曾根崎心中』

司会:高山

書記:牛島

※お詫び

本研究会発足後、第1回目の研究会となりました。

実は、4月の第一週には開催日が決まっていたものの、

運営側の体制が整っていなかったために、

ご案内をお送りするのが遅れてしまいました。申し訳ありませんでした。

東京の方から参加を表明して下さる方もいらっしゃいましたので、

今後、出来るだけご参加頂きやすい日時や場所を検討していく所存です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【研究会の進行】

(1)伝統的な上演スタイルによる、人形浄瑠璃『曾根崎心中』の視聴

(2)杉本博司の新演出による『曾根崎心中』の視聴

(3)杉本博司の密着ドキュメンタリーの視聴

(4)意見交換

(資料)杉本文楽『曾根崎心中』上演台本+解説本(会場販売)

展覧会『HIROSHI SUGIMOTO』日本語版図録

杉本文楽『曾根崎心中』公式ホームページ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【当日の様子】

作曲家の久留智之先生、ドイツ演劇がご専門の大塚直先生はじめ、

身体表現を含む作品を創作している若い作曲家の方や、

現役の作曲専攻の学生さん等、約10名の参加者がありました。

1回目ということで、まずは代表高山からの挨拶。

研究会立ち上げに至るまでのいきさつを説明しました。

その後、副代表の牛島、顧問の久留先生からの自己紹介。

パフォーマンス作品全体を俯瞰して扱う機会が少ないというお話を

させて頂きました。

《2つの異なる演出方法による『曾根崎心中』の鑑賞》

まず伝統的な上演スタイルによるもの、その後杉本演出によるものを観ました。

杉本演出の特徴としては次のような意見が挙げられました。

・杉本文楽は伝統的な文楽のスタイルに対し、

意図的に舞台に「闇」を用いている。

・杉本文楽では、従来の文楽における「手摺り」を取り払っているため、

地面の感覚が薄く、人形の動きが自由。

《ドキュメンタリーの鑑賞》

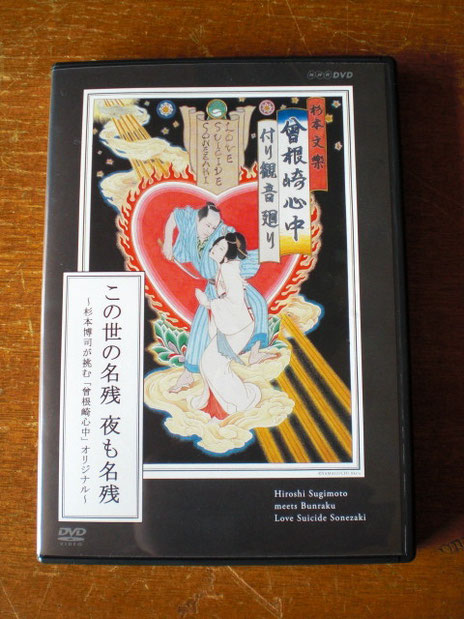

次に、参考として、杉本文楽のDVDに収められている

杉本密着ドキュメンタリーも鑑賞しました。

(DVD内容より)

杉本談:お初には観音信仰があった、というところからこの話が始まっている。

近松の本には、元々「観音廻り」という段があった。

男女が想いを遂げて一緒に死ぬという行為(心中)が浄土信仰と結びついている。

杉本は、「愛し合った男女が心中を遂げれば、極楽へ至ることが出来るのだ」という近松の考えを具現化する為には、従来の文楽の方法では信仰の表現が物足りないと感じていたようです。そのため、杉本文楽では従来の文楽では省略されてきた「観音廻り」を復活させることに。また、新たに曲を作り直す必要があったので、三味線人間国宝・鶴澤清治に作曲を依頼しています。

◎舞台下駄なし、手摺無しというプランの問題

伝統的な文楽では、人形遣いが下駄を履いて演じますが、

杉本版では下駄の音を無くしたいということで下駄の使用を廃しています。

同時に、「手摺」という、伝統的な舞台で地面の役割をしているものも無くし、

暗闇に人形が浮かび上がるような演出に。

その新しい演出によって起きた問題がありました。

・人形遣いが下駄を履かないことで、人形を操るときの高さがなくなり、

人形が立っているのか座っているのか分かりにくくなった

・手摺りを使わないことで舞台に奥行きが出来たが、横の動きに

慣れている人形遣い達にとっては、どのように動いたら良いのか分からない。

《意見交換の様子》

映像を鑑賞した後には、以下のような意見が交わされました。

★舞台、演出、音楽等について

・杉本の舞台では、映像、人形、音楽が全て分離しているように見えた。

劇場が広すぎて、それぞれの演出が絡み合ってないのでは?

(→「映像として編集されたものだからではないか」との意見もあり。)

・劇場はオペラ向きに作ってあるのであって、文楽には向いていないのではないか。

大劇場で開催した意味は?(演出として本当に必要な広さだったのか。

それとも興行収入の確保のためか・・・)

・実際に杉本文楽を観に行った際、二階席からは人形の表情や動きは全く見えなかった。

文楽は本来、人形の細やかな所作によって表現されるものを重んじるものではないの

か?(→反論として「そもそも、それを狙っていないのでは。杉本文楽では仏教思想を

みせたいのであって、人形の表情、心情をみせたいのではないのではないか」という意

見あり。)

・照明を暗くするなど演出を変えたのに、語りに対する音楽のあり方が従来のものとほぼ

同じように感じられた。新しい演出の思想を表現するためには、もっと違った音のあり

方も考えられたのではないか?

★文楽と杉本のマッチングについて

・人形とは、命のないもの。命が剥奪されたもの。

杉本はもともと蝋人形を題材にして写真をとっている。

文楽を確信犯でやったのではないか。

(参考として、杉本の図録より、「ジオラマ」、「肖像写真」等のシリーズの提示。

杉本文楽の広報写真である、お初の合掌姿との共通点の指摘あり。)

・三島由起夫の映画「憂国」では、二・二六事件を三島自身で演じているるが、

距離感がなさすぎて(生々しくて、又はナルシティズムが入り過ぎて)共感しにくい。

客観的な視線を通したものだからこそ、共感出来るのではないか。

本来命を持たない人形を通すことで、逆に感情移入して観ることが出来る。

(特に最後の心中の場面)

★伝統の中に切り込んで行くことの出来た理由について

・杉本文楽が成功した要因の1つに原点版を用いたということがあるのではないか。

(伝統に対するリスペクトがあるからこそ、新たな試みに対する協力も得られる。)

他の伝統芸能においても、もっとこのような新しい試みがあってもいい。

・杉本は確信犯的に日本を売りにして自分のアートを海外に売り出している。

伝統芸能の分野に、ヨーロッパから伝来した「芸術」の概念をもちこんだことは凄い。

・登場人物の心情を追って観るというのは「芸能」の見方で、フランスで評価されたのは

この作品の「芸術」としての面であった。

日本の伝統芸能が世界で通用するためのいい例になるのではないか。

★その他

上記以外にも、様々な意見が出て話は盛り上がりました。

・伝統芸術と芸能の違いは何か。

・国によって、アートの概念は異なる。

(かつて、パリ万博では何が芸術か、という定義がはっきりしていた。

しかし、ウィーンで開催された万博ではその境目が曖昧であった。)

・ヨーロッパではアニメが流行らない代わりに、今でも人形劇が盛んに行われている。

・1人の人物を複数の人間の行為の複合で表現するということについて。

文楽では身体の動きを人形遣いが行い、その台詞と及び情景を太夫が語る。

視覚と聴覚の統合がごく自然に行われている。

(劇団ク・ナウカの試みについて。身振りと言葉の関係性が深く追求されている。)

(文責:牛島、高山)

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater

現代音楽舞台研究会

Association of Contemporary Music Theater